高齢者疑似体験の受講

講座目的:「身体的不自由さの実感、不自由さからくる心理面への影響。」

体験を通して高齢者への理解を深める! 大変ためになる講座でした

(福 岡市介護実習普及センター講義より)

GemMindのホームページ:gemmind.jp

「老化」とは?

*年をとるにつれて生理機能が衰えてくること・・・広辞苑より

例えば(シワ・白髪・老眼・難聴・足腰の弱り・聞こえの悪さなど)

体の変化と心の変化

★体の変化

・手、指

力が弱くなる/ つまむ・ねじるなどがしにくくなる/ 感覚が鈍くなる

・目

老眼/ 白内障になることが多く黄色く見えたり、ぼやけたりする/ 視野が狭くなる

・耳

聞こえにくくなる(特に高音)・・・※電子音は聞こえにくい

・骨

背中が曲がり、体のバランスがとりにくい/ 転倒しやすくなる(骨折もしやすくなる)

・足

筋力が低下する/ 歩幅が狭くなる/ つまずきやすくなる/ 動きが鈍くなる

★心の変化

●新しい環境に馴染みにくくなる

●親しい人との別れ(死別)

●体力的限界を感じる

●退職・引退

●世代交代

●新しいことが覚えにくい・物忘れの実感

●居場所や役割の喪失

●人の手助けを必要とする(これまで出来ていたことが出来なくなる)

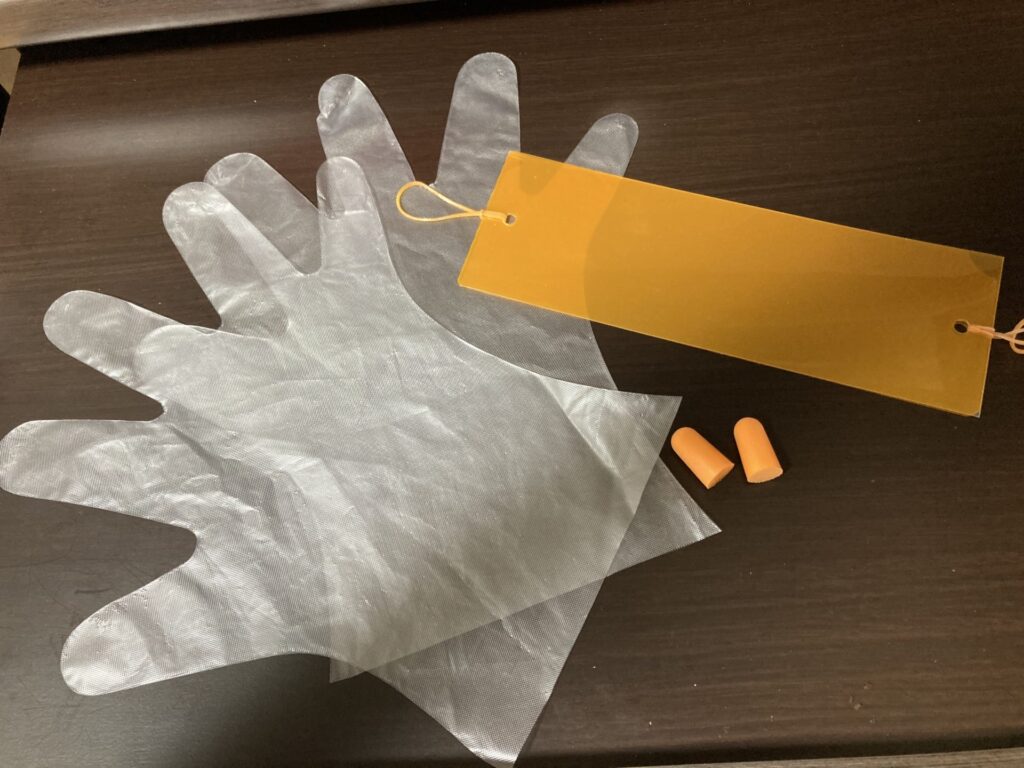

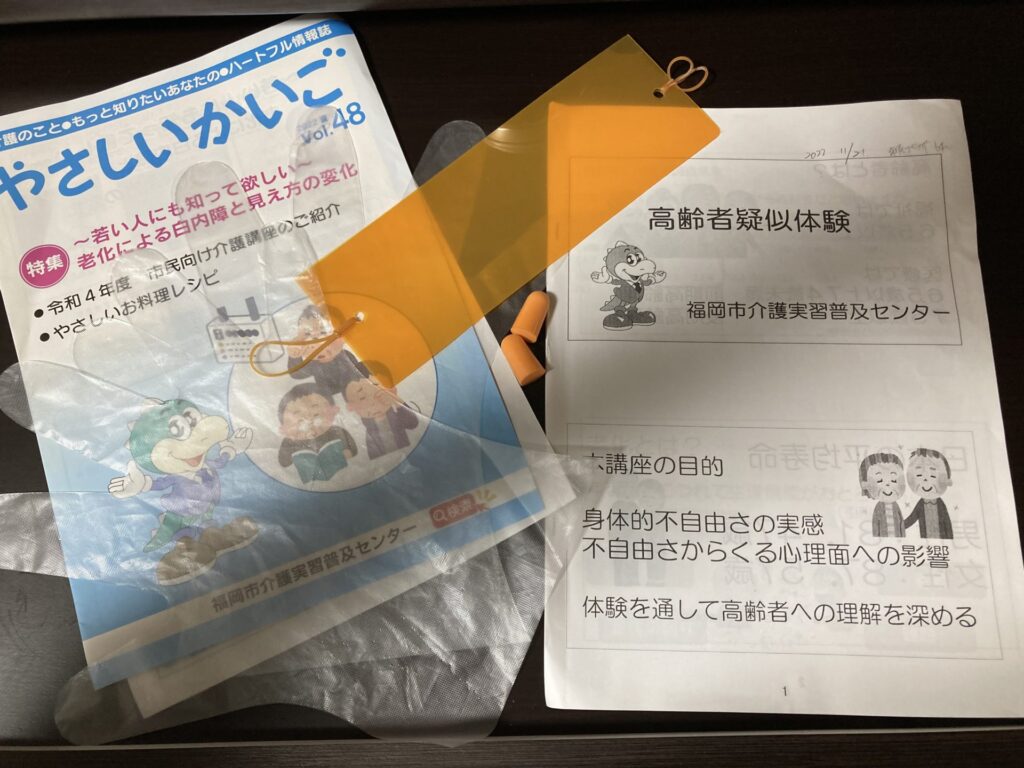

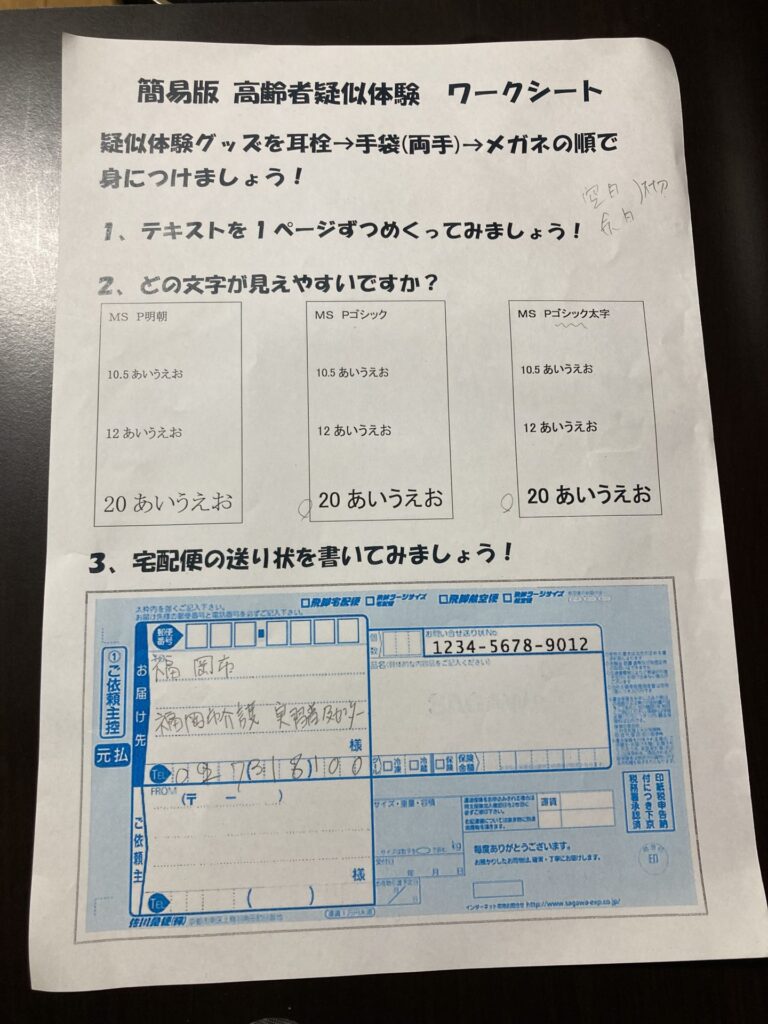

「高齢者の見え方・聞こえ方を体験しましょう!」ということで。。

高齢者疑似体験セットが用意されていました。

通常は(コロナ禍前)

耳栓・眼鏡・荷重チョッキ・肘サポーター・手の重り・手袋・膝サポーター・足の重り・靴型サポーターがセット内容だったようですがコロナの関係でここ3年ほどは、耳栓・眼鏡・手袋で体験することになっているようです。

耳栓:高音域を聴きづらくした耳栓をつけることで、老人性難聴に特有な聞きにくさを再現

眼鏡:加齢によって生じる白内障による色覚変化、ぼやけて見える状態や視野の狭さを再現

手袋:手指の感覚・圧覚・温覚などの低下により、物がつかみにくい・落としやすい状態を再現

☝のオレンジ色の(眼鏡?)で見た場合です!

普段通り見た場合

眼鏡を通して見た場合

※耳栓をして、録音の声を聞いたりもしましたが全く理解できませんでした。

高齢者の聞こえ方の特徴として

①言葉の違いがわか りにくくなる

例:さとうさん / かとうさん しろい / ひろい など

②早口の声はわかりにくくなる

例:お笑い芸人さんの早口のギャグが聞き取れず、みんなが笑っているのに一緒に笑えない

③高い音から聞こえにくくなる

例:電話の呼び出し音や体温計の音

④小さい音は聞こえにくく、大きい音はうるさく感じる

話し方を少し変えるだけで聞きやすくなる!

①少し大きめの声でゆっくり、ハッキリと話す

②パ・タ・カ・サ行をハッキリと発生する

③言葉の始まり(立ち上がり)に、しっかりと力を入れて話す

④正面から、相手に口の動きをしっかり見せて話す。

⑤周囲の騒音を減らし、音が重ならないようにする

※現在、コロナ禍でお店のアクリル板やマスク越しの会話で伝わりにくくなっている現状

補足!現在ローソン全店では、コミュニケーションの一環として、会話をしなくても希望をお客様のほうで指して選んでいただけるようになっているそうです。

(聞き取りにくい会話も回避できますし、難聴の方も伝えやすいですね)

高齢者の状態を知るための3つのポイント

★ゆっくりと話を聴く。

情報収集 環境設定 言葉以外のコミュニケーション

★普段との違いを比較する。

普段と何がどう違うか(いつもを知る) バイタルサイン(体温計等)や表情などの把握

★有効的なタッチング(触れる行為)の活用

訴えのみを過少評価せず、言葉だけでなくタッチングなどを用いて会話する

「遅い!時間がないって!さっき言ったでしょう!どうしてできないんだよ!」

⇩ ついイライラとして、、、

体が思うように動かなくなる高齢者には何気ない言葉で傷つく場合も・・・

お手伝いする際には

声かけ・・お手伝いが必要かどうか確認する

近づく・・パーソナルスペースを保ち程よい距離感で

触れる・・必要時は触れることを確認する

マスクコミュニケーションとして

・より大きく、はっきり、ゆっくりと

・アイコンタクト(目元の笑顔)

・相手に体を向ける(おへそ)

・ボディランゲージ(身振り手振りの会話)

・筆談など

デリケートな世の中です、躊躇すこともあるかと思いますが感染症対策を十分にとり、高齢者の方が少しでも生活しやすい世の中になっていければと思います

認知症介助士・認知症サポーター かすみ草みち

コメント